高校生が開発!聴覚障害者のための「SOSカード」ができるまで

18.09.2025

-

Link

- NHK

Introduction

ことし8月、大阪・東淀川区の区役所で「SOSカード」と名付けられたカードの配布が始まりました。

表紙にハートマークが描かれたこのカードは、聴覚障害のある人に、災害時に使ってもらおうと開発されたものです。

生み出したのは大阪市内の高校に通う4人の生徒たちでした。

きっかけは授業でした

「SOSカード」は18枚で構成されていて、災害時に聴覚障害のある人たちに使ってもらうためのカードです。

音が聞こえないと、災害のリスクはより高くなります。

東日本大震災では、障害者の死亡率は全体と比べておよそ2倍。

聴覚や視覚に障害がある人の割合が高くなっています。

聴覚障害者でつくる団体の調査では、周囲との意思疎通に不安を感じ、避難をためらうケースが少なくないこともわかっています。

SOSカードは、そうした聴覚障害者に使ってもらうことで、命を守ってほしいと開発されました。

開発したのは、関西大学北陽高校3年生の齋藤朱理さん、宮本莉瑚さん、野谷壮祐さん、樋口拓真さんの4人です。

そのきっかけは2年前。

高校1年生の時の「探求学習」の授業でした。

社会の課題について考えるこの授業で、4人が選んだのが「耳が不自由な人がハンデを感じない社会を実現する」というテーマ。

4人が最初に考えたのは、聴覚障害のある人たちが周囲に気持ちを伝えるツールです。

単語帳にイラストを描き、「表情カード」を作りました。

「たのしい!」「うれしい!」といった気持ちが書かれています。

ところが、聴覚障害者を支援する手話通訳士に意見を聞くと

「日常生活の中でこのカードを持つとは思えない」

という厳しい反応が返ってきました。

始まった試行錯誤の日々

どうすれば、役立つものにできるのか。

4人が考えたのが「災害時など緊急性の高い時に使うカード」への方向転換です。

聴覚障害のある人たちは、最近は、スマートフォンのメモ帳機能を使って文字を書き込んだり、専用のアプリを使ったりして、コミュニケーションを取るということですが、災害時などの場合には、カードの需要もあると考えました。

手話通訳士にヒアリングをして「避難所はどこ?」といった内容のカードを作成。

高校の近くにあるコンピューター専門学校の協力を得て、デザインもブラッシュアップしました。

実際に役立つかにこだわった4人。

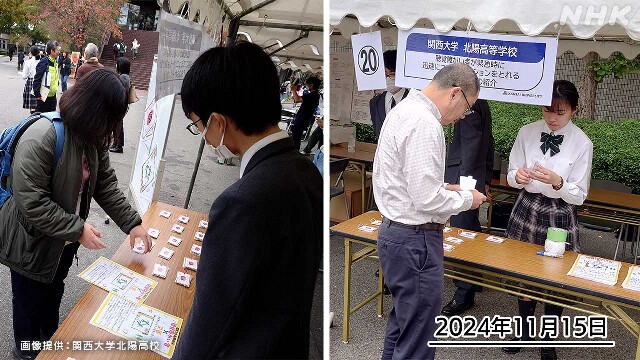

大学のイベントにも出展し、来場した人たちにカードを示して、意見を集めました。

カードを見た人からは、もし聴覚障害のある人からこのカードを示された場合、「どのように返事をしたらよいのか?」といった意見が出たということです。

さらに、聴覚障害のある当事者にもヒアリングを実施。

ことし1月には、阪神・淡路大震災を経験した聴覚障害のある片岡幸壱さんに話を聞きました。

片岡幸壱さん

「筆談の表示が無いような気がしたんですが、筆談も必要だと思います」

齋藤朱理さん

「筆談するための白いカードを入れることを考えているのですが、場所は最後にまとめた方がいいですか?それともすぐに筆談できるようにカードの裏に1枚つけるとか。どちらがいいと思いますか?」

片岡幸壱さん

「うしろにまとめたほうが使いやすいと思います」

ヒアリングをする中でアドバイスを求めたのが「耳が聴こえません」というカードについて。

一般の人からは「急にカードを示されても驚いてしまう」という声があり、盛り込むことを考えましたが、聴覚障害者の中には、自分が耳が聞こえないことを言いたくない人もいると聞いたからです。

野谷壮祐さん

「受付とかで、例えば、自分が聴覚障害者であるって事を見せた方が、カードを使いやすいという意見もあったんですけど、逆に、自分が聴覚障害者であることを、他人に教えたくないという方もいらっしゃって…。自分が聴覚障害者であることを示すカードはあったほうが便利だと思いますか?」

片岡幸壱さん

「私は、耳が聞こえませんとかいうカードがあると、差し出して、そこから助けを求めることもできるのでよいのではないかと思いました」

片岡幸壱さん

「聴覚障害の方でも、私は右は聞き取れるんですけど、全く聞き取れない方もいますし、手話ができる人とできない人もいるので、どんな人でも使えると感じます」

齋藤朱理さん

「同じ聴覚障害の方でも、このカードを使いにくいと感じる方もいるということですか?」

片岡幸壱さん

「使わないカードもあるかもしれないけど、どのような方にも共通するカードを作っておいたら、選択肢が増えて使いやすいと思いました。『ゆっくり話して』は、どの方でも同じ条件だと思いますし、『マスクを外して』も同じだと思います。口元を見ないとわからないと思います」

片岡幸壱さん

「今はアプリを使ったり、メールの機能を使って文章を打ったりしてやりとりができますが、カードならすぐに出して情報を伝えることができるので、災害時は重要だと思います。生徒の皆さんもいろいろな内容を考えているので、最終的にカードができるのを楽しみにしています」

齋藤朱理さん

「このカードを持ってほしい人に話を聞けて、どう感じたかリアルな話も聞けたのでよかったです。話をするうちに、聴覚障害者の方の中にも、重度の方、軽度の方がいて、必要とするカードも変わってくることにハッとさせられました。やっぱり人それぞれだから、使うカードもその人その人で考えていく必要があると思い知らされました」

ついに完成!SOSカード

試行錯誤を重ねて、2年をかけたカードがようやく完成しました。

筆談に使ったり、利用する人が自分で新しい内容のカードを作ったりできるように「白紙」のカードを入れました。

阪神・淡路大震災の際、避難所の行列を見た聴覚障害者が、なぜ並んでいるのか分からなかったという話から「なんで並んでる?」という1枚を作りました。

さらに、いざという時に備えて日頃からSOSカードを持ち歩いてもらおうと、「日常」の困りごとにも対応することに。

聴覚障害のある人の、病院で名前を呼ばれても気づかないことがあるというエピソードから、「呼ばれたら教えてください」というカードを作成しました。

障害があることを知られたくない人もいると聞き、最後まで悩んだ「耳が聴こえません」というカード。

リングで取り外しもできるため、必要なシーンも出てくると考えて盛り込みました。

ことし7月下旬。

完成したカードのお披露目会を開きました。

ヒアリングなどでお世話になった聴覚障害のある人にも、作成の経緯や、カードに込めた思いを伝えました。

参加した人からは、

「私は以前は(耳が)聞こえていたんですけど、聞こえなくなっていちばん嫌だなと思ったのは、人を助けることができなくなったと感じたことなんです。でも『人が倒れている』というカードとか、そういったことを伝えられるっていうことが大事だと思って。私たちが誰かを助けることができるカードが含まれていることが私すごくうれしくって、いいなと思いました」

樋口拓真さん

「ほっとしています。『耳が聴こえません』というカードは、聴覚障害者であることを知られたくない人もいると聞いたので、どうなのかなと思いつつも、カスタマイズできるので、もし必要なかったら外してもらうということで追加しました。聴覚障害者の方や、専門学校さん、いろいろな方の協力があって、ようやく完成して本当によかったです。もし災害が起きた時に、このカードが役に立つといいなと思います」

宮本莉瑚さん

「病院の受付で『呼ばれた時に教えてください』というのは聞こえている立場では気づかない話だったので、それは聞けてよかったし、使ってもらえることを願っています。もしカードを持ってる人を見たらうれしいし、作ってよかったなと思えるかなと思います」

野谷壮祐さん

「新たなものを作ってフィードバックをもらうと『そこも改善したい』『あそこも改善したい』と思って、予定より時間がかかってしまったんですけど、いちばんよいものができたという実感はかなりあります。『耳が聴こえません』というカードはいちばん悩んだので思い出に残っています。実際の災害時にカードが使われて、誰かの命が救われたとか、混乱せずに済んだ、というようなことがあったらうれしいなと思います」

齋藤朱理さん

「2年以上かけて作ったカードを、ちゃんと発表できて達成感に満ちあふれています。最初はタブレットで調べることから始まりましたが、やっぱり当事者の方々に話を聞かないとわからないことがいっぱいあると気づいたのは大きな発見でした。今回これで完成ですが、私はまだ100%完璧ではないと思っています。カードの項目も、まだ足りないものもいっぱいあると思います。私たちが『これが必要だ』と思わなかったものや、気づかなかったものは、白紙のカードがあるので、聴覚障害の方が本人でコメントとかを書いて頂いて自分だけのSOSカードを作ってほしいと思います」

SOSカードを通じて気づいたこと

2年かけて完成したSOSカードは、大阪・東淀川区の区役所で配布が始まっていて、他の自治体などからも関心が寄せられています。

その実用的な中身はもちろん、今回の取材では、制作の過程を振り返った4人の話が印象的でした。

「自分が考えていた『聴覚障害者の方へのサポート』は全然役に立っていなくて、何が大切なのかは当事者に話を聞いて初めて気づかされた」

「たくさんの人と関わらないとわからないことがいっぱいあるということが大きな発見だった」

「課題を解決するのに多くの人の意見を聞いて、たくさんの視点で見ることは大事だと思ったので、社会に出た時にもいかしたい」

当初、聴覚障害の知り合いがいた訳でもなく、知識もほとんどなかった4人。

当事者とのコミュニケーションを重ねる中で、関心を高め、理解を深めていったプロセスこそ、災害で命を落とす人を1人でも減らすために、とても大事なことではないかと感じました。